中小企業のブランディング戦略!8つの成功事例と3つの失敗事例まとめ

- 他社よりもいいものを作っているんだけど、全然売れないなぁ…

- 中小企業にもブランディングは必要なのだろうか?

- そもそもブランディングってお金がかかるでしょ?

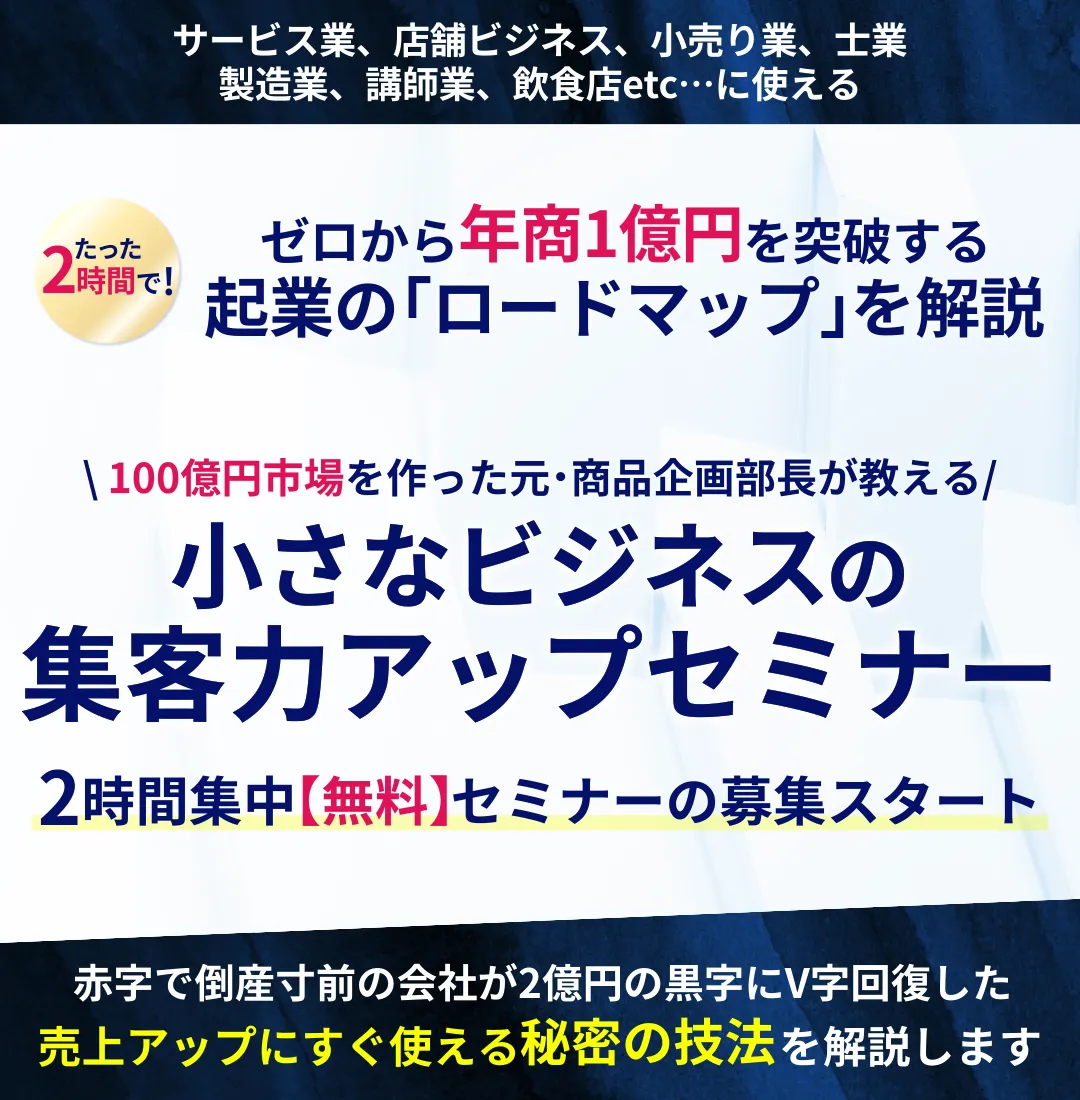

企業イメージの向上や他社との差別化、価格競争から抜け出るきっかけになるなど企業がブランディングを行うメリットは多岐にわたります。

中小企業においても例外ではありません。さらにブランディングを行うことによって、コストをかけずにおのずと商品が売れる仕組み作りも期待できるのですよ。

ここでは中小企業のブランディング戦略について、成功事例と失敗事例を紹介しながら解説していきます。また、ブランディング戦略が成功するためのコツも紹介していますので、ブランディングを行いたいと考えている中小企業の方はぜひご覧ください。

この記事を読めば、中小企業が取るべきブランディング戦略の知識が身につきますよ。

大手の真似はNG!中小企業がすべきブランディング戦略とは?

中小企業は大企業と違って、予算や人員が潤沢にあるわけではありません。

そのため、大企業の真似をしてブランディングを行っても、認知度や価格面そして生産力において大企業に負けてしまいます。

中小企業がすべきブランディング戦略とは、簡単に言えば「大企業にはない自社の良さを見出すこと」です。

まずは自社の強みや独自性、そして魅力などを分析しましょう。

中小企業にできて大企業に真似のできない強みとは、いろいろな面において小回りが利く点です。

人員が少ない分、意思の決定から実行までがスピーディーで、意識の共有を図りやすいことが強みとなります。

このような強みを活かしつつ、自社の独自性や魅力を、自社の顧客やユーザーにポイントを絞ってアピールしましょう。

また、ブランディングの良いところは、値段が高くてもそのブランドを指名して買ってくれる人がいる点です。価格競争に巻き込まれては、大量生産ができる大企業にはかないません。

自社の良い面を活かして、自社のファンを育て、価格競争から抜け出すことができるブランディングを推し進めましょう。

中小企業が企業ブランディングする必要性とは?

前述した通り、中小企業の弱みは資本力や認知度、生産力において大企業との間に差があることです。

ブランディングを行うことでこの弱みをカバーし、大企業に負けない企業の価値を生み出せるのですよ。

ここでは中小企業が企業ブランディングを行う3つの必要性をご紹介します。

必要性①競合との差別化

まずは「競合との差別化」です。

中小企業にも競合が数多く存在しています。競合には真似のできない自社の独自性や強みをアピールすることによって、差別化を図れるのですね。

また、競合との差別化により企業としての価値が確立されれば、価格競争からも脱却できます。

資本力が弱い中小企業にとって、値下げをせずとも商品を購入してもらえるのは大きなメリットと言えますね。

必要性②信頼性の向上

ブランディングを行うと企業や自社製品の特徴が周知されるようになります。

すると、企業や商品に対する消費者の理解が深まり、安心感や信頼感が生まれるのですね。

顧客との間に信頼関係を築くことができれば、リピート率があがったり、売上の増大も期待できます。

さらに、企業や商品のファンとなった顧客は良い口コミや評価を発信してくれるので販売促進にもつながるのですよ。

長く支持され続ける企業であるためには、信頼性を高めるブランディングが必要不可欠というわけです。

信頼を築くという点では、ホームページの開設も効果的です。こちらの記事で、詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

必要性③社内での士気の向上

最後に「社内での士気の向上」です。

自社の魅力が周知されるようになれば、社内においても従業員による自社への愛着が高まるとともに、士気の向上を図ることができます。社内の士気が高まれば企業の組織力も強いものとなり、企業の業績にもいい影響を与えるでしょう。

また、求人においても「ぜひ入社したい」という求職者が増え、優秀な人材が集まりやすくなります。

ブランディングにより企業への理解も深まるため、入社前とのイメージの相違も起こりにくいといったメリットもありますね。

離職率の低下や人材確保など、企業ブランディングから得られるメリットは大きいものがあります。

これらのメリットから、中小企業も企業ブランディングをする必要性があるのですよ。

【中小企業向け】8つのコーポレートブランディング成功事例

これからご紹介するのは中小企業向けのブランディングの成功事例です。

どれも、各企業の強い個性が反映されているものばかりです。

さまざまな業種や企業のブランディング事例をピックアップしていますので、中小企業のブランディング戦略にも役立つはずですよ。

株式会社グレープストーン「東京ばな奈」のブランド戦略

1991年に発売された「東京ばな奈」は歴史の浅いお菓子ながらも、ブランド戦略によって東京を代表する銘菓になりました。

東京ばな奈のブランド戦略は「東京限定」と「店頭販売」にこだわり、東京みやげとしての価値を高めたことです。

東京ばな奈が発売される前、東京みやげのお菓子と言えば「雷おこし/どら焼き/羊羹」といった和菓子が主流でした。そんな中、幅広い世代で好まれるバナナを原材料に使ったお菓子はとても斬新でした。

東京ばな奈は、IT化が進み通信販売が容易になった現在でもなお、東京でしか手に入りません。

もしも、東京ばな奈が通信販売などで容易に全国から購入できるようになったらおみやげとしてのありがたみを失ってしまいますよね。

また、グレープストーン社は、店頭に並んで東京東京ばな奈を買って下さるお客様を大切にするため、東京限定での店頭販売にこだわり続けているのです。

ブランディング戦略において、東京でしか手に入らないという希少価値を設けたことで、ブランド力の向上に繋げた成功事例というわけですね。

普通の米屋から有名店へ「小池精米店」

どこにでもあるお米屋さんが、ブランディング戦略を採り入れることによって一躍有名店になった「小池精米店」の事例をご紹介します。

原宿唯一のお米屋さんである小池精米店がブランディング戦略を採り入れたきっかけは、現代表の小池理雄さんが実父から精米店の事業を引き継いだことによります。

お米屋さんとしての理想像を模索したところ、たどり着いたのは「お米を楽しむ」という境地でした。

おいしいお米の選び方や炊き方、そして食べ合わせ方を通して、お米の楽しみ方を提案するという、これまでのお米屋さんにはないブランドコンセプトを掲げたのです。

まずはビジュアルからブランディングを見直しました。米粒をあしらったロゴマークを考案し、それをお店のTシャツや前掛け、そして名刺などのデザインとして取り入れたのですね。

また、オンラインショップでは、取り扱っているお米の味わいを小池代表自らが評価し、分かりやすくチャートで示すなど工夫を凝らした構成となっています。

さらに、小池代表は「お米を楽しむ」ためのイベントの開催やブログでの情報発信に加え、メディアへの積極的な出演によって、小池精米店のブランドイメージの浸透に努力してきました。

主力であるお米の販売のほか、ブランドコンセプトを具体化する「インパクトコンテンツ」にも力を注いだのも特徴的です。

ここから生まれたのが「あ・さ・ひ・ま・つ・光」という商品です。東北6県を代表する6品種のお米の食べ比べが楽しめる、お米とは思えないカラフルなパッケージが印象的なギフトですね。

この商品は、優れたパッケージデザインから世界中から注目を浴びることとなりました。「あ・さ・ひ・ま・つ・光」のリリースを機に、小池精米店の売り上げは爆発的に伸び、2018年には年間売上額が過去最高を記録するまでに至ったのです。

「楽しむ」という観点を通して、お米の新たな価値を提案したことが小池精米店のブランディングが成功した秘訣と言えますね。

地方から世界のアウトドアブランドへ「スノーピーク」

ユーザーのニーズを的確にとらえた良質なモノづくりで熱狂的なファンを獲得し、新潟県の燕三条から世界へ飛び出した「スノーピーク」のブランド戦略をご紹介します。

スノーピークは、今やアメリカやイギリスにも直営店を持つ世界的なアウトドアブランドにまで成長しました。

そのわけは、会長である山井太(とおる)氏自身が年間30泊以上もキャンプを行うほどの根っからのキャンプ好きであり、ユーザーの目線に立ったモノづくりを心掛けていたことによります。

「使いづらいものは一切作らない」「他社のまねは一切しない」「欲しいと思うものしか作らない」ことにこだわり、さまざまな製品を生み出してきました。

ユーザーとのコミュニケーションも活発で、キャンプイベントを開いてユーザーからの生の声を聞くことによって、ユーザーのニーズをとらえる取り組みも積極的に行っています。

1990年代中盤には、アメリカへの海外進出を果たし、燕三条の優れたモノづくりをアピールしました。

テントやタープを白に統一して高級感を打ち出すことによって、他社との差別化を図るとともに、日本に根付いている「たき火」の文化を広めることによって、たき火台を取り囲みながらパーティー感覚でキャンプを楽しむスタイルも提案しました。

その後、世界各国へと商品の輸出を開始し、2008年には韓国に現地法人を、2019年にはロンドンに直営店を出店しています。

特に近年アメリカでの事業が好調で、2021年度の売上目標は前年比2倍の20億円を目指すなど、世界のアウトドアブランドとして着実な歩みを見せています。

からだに良い駄菓子で大ヒット鈴ノ屋「きなこ棒」

ポジショニングによるブランド戦略がうまくいったのが鈴ノ屋の「きなこ棒」です。

鈴ノ屋自体は平成23(2011)年に設立された駄菓子屋ですが、主力商品のきなこ棒の歴史は古く、オーナーの祖父が紙芝居屋さんを経営していた時代にまでさかのぼります。

近年、きなこ棒は競合他社が多く参入してコモディティ化が進んでおり、差別化が難しい状態にありました。そこで鈴ノ屋は、きなこ棒の差別化と駄菓子文化の再興を目指すべく、ブランディング戦略を採り入れたのです。

ブランディング戦略を構築するために市場調査を行ったところ、「駄菓子は着色料や添加物が多いので、子供には与えられない」という回答が多いことが判りました。

そこで「からだに良い駄菓子で、元気でまっすぐな笑顔を育てる」の経営理念を具現化し、原材料を見直して厳選された素材で、無添加・無着色のきなこ棒を作ることにしたのです。

続いて、鈴ノ屋のルーツである紙芝居屋をモチーフとしたデザインのロゴマークを作成し、パッケージも無添加・無着色をアピールしたものに変更しました。

結果、鈴ノ屋のきなこ棒は、とある大手スーパーで駄菓子としては異例の3ヶ月間で21万袋の販売数を記録するまでに至ったのです。

消費者のニーズをしっかりと捉えたブランディング戦略が功を奏したことが分かる成功事例ですね。

技術をブランドにした「インテル」

90年代を過ごされた方にとっては、当時のCMで「インテル入ってる」というキャッチコピーを耳にした方は多いのではないでしょうか。

部品メーカーが、パソコンメーカーを巻き込んで大々的にキャンペーンを行い、ブランディングを大成功に導いた「インテル」の事例をご紹介します。

インテルと言えば、今やCPUのメーカーとして知名度の高い企業ですよね。

キャンペーンを展開する前もその技術力で大きなシェアを誇っていましたが、今ほど知名度はありませんでした。

そこでインテルは、自社のCPUをもっと広めようと目論み「インテル入ってる」キャンペーンを開始しました。ちなみに、このキャンペーンは日本発のもので、”Intel Inside”は後に英訳されたものです。

インテルはブランド戦略として、顧客であるパソコンメーカーに対してではなく、一般の消費者に向けたキャンペーンを展開したことが特筆に値します。

まずは、パソコンメーカーがインテル製のCPUを搭載した新製品のCMを制作する際、”Intel Inside”のロゴとサウンドロゴをCM中に必ず入れることを条件として制作費の一部をインテル社が負担しました。キャンペーン当時の国内パソコンメーカー各社のCMで、頻繁にご覧になった方は多いでしょう。

このCMによって「インテル製のCPUが入っているパソコンは高性能」と消費者にイメージ付けられ、インテルの知名度やCPUの販売率を大幅にアップしました。

さらに、ブランディング戦略の効果はそれだけではありません。

パソコンメーカーに対するインテル社の影響力が強まり、自社製CPUの販売価格の主導権を握るなど、アドバンテージを高めることにも成功したのです。

インテルの高い技術力があるからこそ、技術自体がブランド価値を持つようになったのですね。

売上高ランキング日本1位を獲得「霧島酒造株式会社」

焼酎の売上高ランキングで日本1位を獲得した、霧島酒造のブランディング戦略の成功事例をご紹介します。

霧島酒造といえば、お酒の好きな方にとっては「黒霧島」などの芋焼酎がおなじみですよね。

霧島酒造は、1990年代ごろにはすでに業界8位の売上高を誇っていましたが、当時は芋焼酎の売れ行きが伸び悩んでいました。先行きに不安を感じた同社は、芋焼酎の新たなブランドを構築すべく、新商品の開発に着手したのです。

開発当時、芋焼酎は白麹仕込みのものが主流でしたが、霧島酒造はあえて創業当時に使われた黒麹にこだわりました。また、芋焼酎はクセのある飲み口が特徴ですが、新商品においては、芋の甘い香りはそのままにクセのない味わいに仕上げることを目指しました。

そして1998年に生まれたのが「黒霧島」です。

「黒霧島」は1999年に全国発売を開始しましたが、まずは九州一の大都市である福岡に集中して販促活動を行いました。

いきなり全国に営業マンを分散させて販促活動を行わず、ピンポイントで福岡を攻める作戦に出たのです。

その戦略が功を奏し、2002年には前年比2倍の売上となりました。

「黒霧島」の成功に続いて、2003年には「赤霧島」を発売、従来からある「霧島」は「白霧島」となり、3つのラインナップでブランディングを進めました。

その後、2012年に初めて焼酎の売上高ランキング日本1位に躍り出て以来、霧島酒造は、日本一の座をキープし続けています。

伝統ある創業当時の黒麹仕込みの焼酎に立ち返ったことでブランディングが成功に至ったのですね。

体験を売るブランディング戦略「バルミューダ」

新興の家電メーカーでありながら、体験を売ることでブランディング戦略に成功した「バルミューダ」の事例をご紹介します。

バルミューダは、2003年に設立された家電メーカーで、本社は東京都武蔵野市にあります。同社の特徴は、性能よりも「感動体験」を重視した製品づくりにあると言えるでしょう。

たとえば「羽根を二重構造にすることで心地よい高原の風を再現した扇風機」や「スチームと温度制御によって窯から出したばかりの味を再現したトースター」がその代表例ですね。

バルミューダの製品には、感動体験を生み出すためのギミックが必ず取り入れられています。

また、バルミューダのホームページにはそれぞれの製品ごとの開発秘話が紹介されています。製品に込められた想いやストーリーを伝えることによってもブランディングを進めていることがお分かりになることでしょう。

こうした感動体験が評判を呼び、設立から10年に満たない2012年の韓国を皮切りに、アジア・欧米でもバルミューダ製品の販売が開始されました。

さらに2021年には「BALMUDA Phone」でモバイルデバイス事業にも参入し、さらなる発展が期待されるところです。

企業認知度を高めた「サイボウズ株式会社」

最後は、典型的なBtoB企業から一般消費者に知れ渡るまで企業認知度を高めたグループウェア企業「サイボウズ株式会社」の事例です。

BtoB企業は一般消費者の間では認知度が低く、サイボウズ株式会社もそのことに頭を悩ませた企業のひとつでした。

マイクロソフトやIBMといった巨大企業が競合に名を連ねていたので、これらの企業と同じやり方ではもちろん通用しません。

競合との差別化のため、サイボウズ株式会社は奇抜な広告を出すことによって目立つことを意識したブランディングを行っていました。しかし、そのブランディングは「新製品だから試してみよう」という、新しいもの好きな層にしかウケないやり方だったのです。

リリースされた新製品が一般層にまで浸透するには、違うアプローチが必要だと気づいたサイボウズ株式会社は、売上が横ばいだったことや離職率の高さも相まって、2012年にブランディング戦略を改めることにしました。

オウンドメディアの立ち上げから始まり、ブランディングムービーの製作、そして2019年には出版事業を立ち上げるなど一般層に向けたコミュニケーションを段階的に展開していきます。

また「世界中のチームワークを良くすること」を新たな企業理念として定め、ホームページで広く世間にアピールしました。

そればかりではなく、社内においても「働き方改革」を行い、育児休暇制度や在宅勤務制度の導入、そしてワークライフバランスの見直しを推し進めたのです。

現在のサイボウズは「チームワーク」に価値を見出し「働き方改革」の先端を行く企業として広く認知度を上げ、離職率もおよそ4%に低下するまでに至りました。

失敗から学ぶ!有名企業のブランディング失敗事例

次にご紹介するのは有名企業におけるブランディングの失敗事例です。

経営戦略的な面からもとても参考になる事例ばかりですよ。

失敗から学ぶこともとても大切なので、ぜひ参考にしてくださいね。

ファーストリテイリング「SKIP」のブランディング戦略

あの「ユニクロ」が野菜を売るということで、一躍注目を浴びつつも失敗に終わったのがファーストリテイリングの「SKIP」です。

ユニクロやGUの親会社であるファーストリテイリングは、2001年、野菜の販売事業に参入することを表明しました。

ユニクロは、生産・流通・販売の効率を見直し、格安な衣料品を提供することで、アパレル業界に革命をもたらしました。そのユニクロで培ったブランディング戦略を、野菜の販売に活かせるのではないかと考え、翌2002年にSKIPのブランディング戦略は始まったのです。

ところが、その目論見は大きく外れました。

会員制の宅配サービスとして4~5万人を見込んだ会員数は、1万人台前半で横ばいの状態が続きます。また、計画生産のできる衣料品とは違い、野菜は安定した収穫ができないために、欠品が続出してしまいました。

実店舗の出店や契約農家の拡大といった試みもむなしく、わずか2年足らずで野菜の販売事業からの撤退を余儀なくされたのです。

格安路線にフォーカスしたユニクロのブランディング戦略は、フリースの大ヒットを生むなど確かに大成功を収めました。

しかし、ユーザーの視点に立ってみると、たとえ流通経路のムダを省いても、欲しい野菜が欠品続きだと他のお店で買わなければならず不便さを感じてしまいます。

同じブランディング戦略が必ずしも異業種でうまくいくとは限らないことがこの事例から分かりますね。

ブランドの価値を下げてしまった「大塚家具」

次は価格帯の変更によって、ブランドの価値を下げてしまった「大塚家具」の事例です。「ブランド」とは「顧客との約束」でもあるという側面を如実に表している事例となっていますよ。

大塚家具といえば、2010年代半ばの経営者父娘の「お家騒動」が有名ですよね。しかし、ブランド価値を下げた原因は他にもあったのです。

大塚家具はこれまで会員制による高価格帯での販売に力を入れていました。

ところが、購買層を広げることを目論んでよりカジュアルな中価格帯での販売に変更し、会員制を廃止してしまったのです。この方策が、裏目に出てしまいます。

これまで大塚家具のブランドを信じてきた継続的な顧客が、ブランドの価値が下がることに不満を抱き、大塚家具から離れてしまう結果となりました。さらに、セールの乱発も顧客離れに拍車をかけます。

結果、大塚家具は顧客ターゲットの絞り込みに失敗し、巨額の赤字を計上することとなったのです。

大塚家具は、会員制による高価格帯での販売によって、顧客にプレミアムなイメージを与えてきました。そのブランドイメージこそが「顧客との約束」でした。

しかし、価格帯の変更や会員制の廃止は、これまでその約束を信じてきた顧客を離れさせるとともに、ブランドの価値を下げてしまう結果となってしまったのです。

ターゲットを絞りすぎた「ドクターペッパー」

ターゲットを絞りすぎたブランディング戦略で猛反発を受けた「ドクターペッパー」の失敗事例をご紹介します。

1885年にアメリカで誕生した炭酸飲料のDr Pepper(ドクターペッパー)は、2011年に男性をターゲットに絞った低カロリーの「Dr Pepper TEN(ドクターペッパーテン)」を発売し、ブランディングを図りました。

マッチョなイメージのテレビCMをはじめ、「IT’S NOT FOR WOMEN」のキャッチコピー、女性がアクセスできない男性専用のFacebookページなど、その徹底ぶりは過剰なものでした。

しかし、この女性排除とも受け取られかねない徹底ぶりに、女性から猛反発の声が上がってしまったのです。

ターゲットを絞ることは、ブランディングにおいて必要なことです。

ですが、ドクターペッパーのようにターゲットを絞りすぎてターゲット以外の顧客を排除するような表現や方策は批判や反発を招き、ブランディング戦略が失敗に終わる可能性が高くなるので十分注意しましょう。

ブランディング戦略が成功する5つのコツ

これからご紹介するのはブランディング戦略が成功するための5つのコツです。

これらのコツを押さえておくことで、中小企業でも無駄なコストをかけずにブランディングを成功につなげることができますよ。

いかに自社のブランドを情熱をもって全従業員に周知・浸透させていくかが、成功するブランディング戦略のカギを握ります。

それでは5つのコツについて解説していきましょう。

コツ①企業理念を軸に考える

「企業理念」は、その企業が大切にしている考え方を明確にしているものなので、ブランディングの大きな要因となります。

社内外問わず、あらゆるステークホルダーとのコミュニケーションを取る上においても、重要な役割を果たします。

もしも、自社の企業理念が不明確であるならば、再確認してください。

創業者の掲げた理想を採り入れるケースもあれば、新たに制定するケースもあるでしょう。

いずれにせよ、誰にでも分かりやすい言葉で伝えていくことが重要です。

企業理念を明確にして初めて、ビジョン(理想像)やミッション(使命)、バリュー(価値観)、そしてパーパス(存在意義)も明確になり、後述のインナーブランディングともリンクしていきます。

企業理念とは、その重要な軸となるものなのですよ。

コツ②インナーブランディングをしっかりおこなう

インナーブランディングをしっかりと行い、社内のエンゲージメント(愛着心や思い入れ)を高めることは、ブランディングにおいてもとても重要です。

なぜなら、社内のエンゲージメントを高めることで従業員ひとりひとりが企業の目指すブランドの価値観を理解し、体現することにつながるからです。

組織としてのパフォーマンスも向上し、顧客や取引先の満足度へもつながっていくのですね。

インナーブランディングをしっかりと行うためには、まずは自社あるいは自社ブランドの現状を分析しましょう。

従業員の自社あるいは自社ブランドに対する意識や理解度、そして現在抱えている問題点について、アンケートなどを取って調査します。従業員の「ワークライフバランス」や「働きやすさ」、「働きがい」や「仕事に対する誇り」などさまざまな面からアプローチしてみてください。

続いて、洗い出された現状をもとに、方向性を導き出します。自社で取り組んでいる仕事がいかに社会に貢献しているか、それを全従業員に伝わりやすい言葉でシェアしましょう。

最後に、分析結果や方向性をもとに具体策を決定します。

競合が同じ商品を世に出しているとするならば、さらに付加価値をつけることを目指し、組織改革や給与体系の改善なども、必要ならば着手するといいでしょう。

インナーブランディングをしっかり行うことで、企業ブランディングの効果も高まっていきますよ。

コツ③独自の強みを見つける

ブランディング戦略を成功させるためには、独自の強みを見つけましょう。

企業や自社ブランドの独自の強みを見つけることは、競合との差別化を図り、企業や自社ブランドの個性を確立することに役立ちます。

- 顧客から直接聞く

- ネットの口コミを調べる

- アンケート調査の実施

- 競合製品の研究

など、さまざまな方法で分析し、独自の強みがどこなのかを把握しましょう。

中からだと分かりにくい自社の強みも、外からの視点だといろいろと見えてくることがありますよ。

ただし、自社の強みをピックアップする際には「大企業には真似のできない部分での強み」を見つけることに注意してください。

なぜなら、資金力や人員において大企業の方が圧倒的に有利だからです。

生産数や価格面などといった、大企業と同じ土俵に立つことだけはやめましょう。

持てるものを活かしつつ、大企業にはない独自の強みを見つけてみてくださいね。

コツ④一貫性をもつ

一貫性とは、簡単に言えば自社の企業イメージを統一することです。

情報の発信の仕方から、名刺や封筒などの印刷物のデザインに至るまで、統一されたイメージを作り上げなければなりません。

それらのうち一つでもブレがあると、ブランドに対する信頼感は低下してしまいます。

一貫性のないブランディング戦略とは、たとえば次のようなケースが当てはまります。

- プレミアムなホームページからカジュアルなホームページに急に変わる

- 名刺や封筒などのデザインがそれぞれ統一感がない

- 営業戦略がバラバラ

その時その時で変わってしまうものにブランド価値を見出すことはできませんよね。

ブランドは、時間をかけて育て上げていくものです。

ブランドを構築するためには、妥協のない一貫性をもって、維持しなければなりません。

中小企業は、基本的に少人数であることから、ブランドの浸透も容易なのが強みです。

社内向けに、ブランドに対するガイドラインや、ブランドブックなどを作成して全従業員に周知させると、よりスムーズに浸透するでしょう。

コツ⑤コストを最小限に抑える

ブランディングと言えば、広告費にコストをかけて派手にアピールするというイメージが強いのではないでしょうか?

しかし、コストをかけることが必ずしもブランディングの成功につながるとは限りません。

コストをかけなくても、ブランディングを行う方法はあります。

それは「広報」に力を入れることです。

ホームページやブログ、SNSなどの媒体を活用することで、コストをかけずに自社の強みや独自性をアピールすることができますよ。

特にSNSでの情報発信は無料で利用でき、拡散力もあるのでより多くの顧客へアプローチできます。

大企業に比べて人員や予算の確保が難しい中小企業にとっては、コストを最小限に抑えた方法でブランディング戦略を行うのが成功のコツなのですよ。

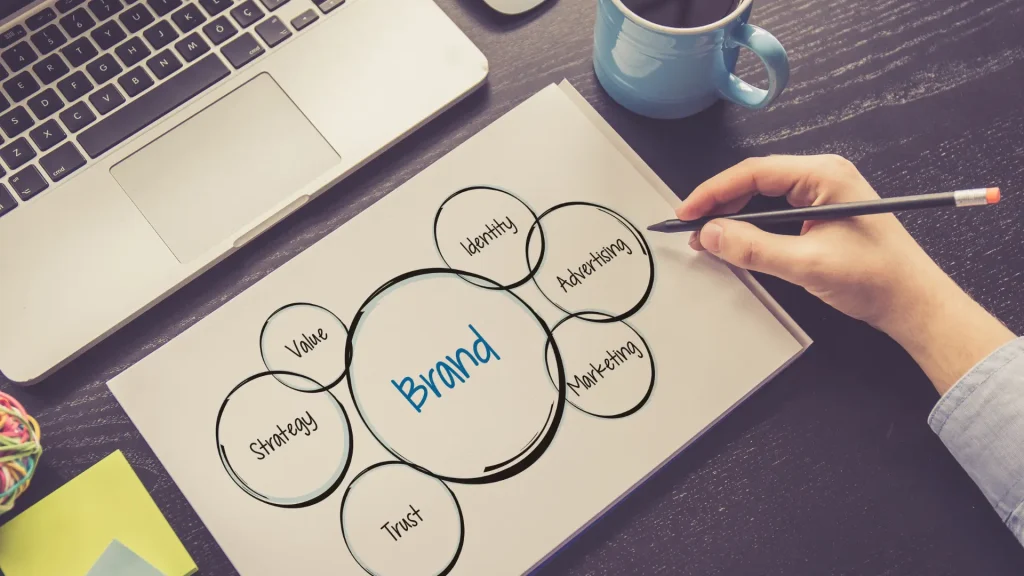

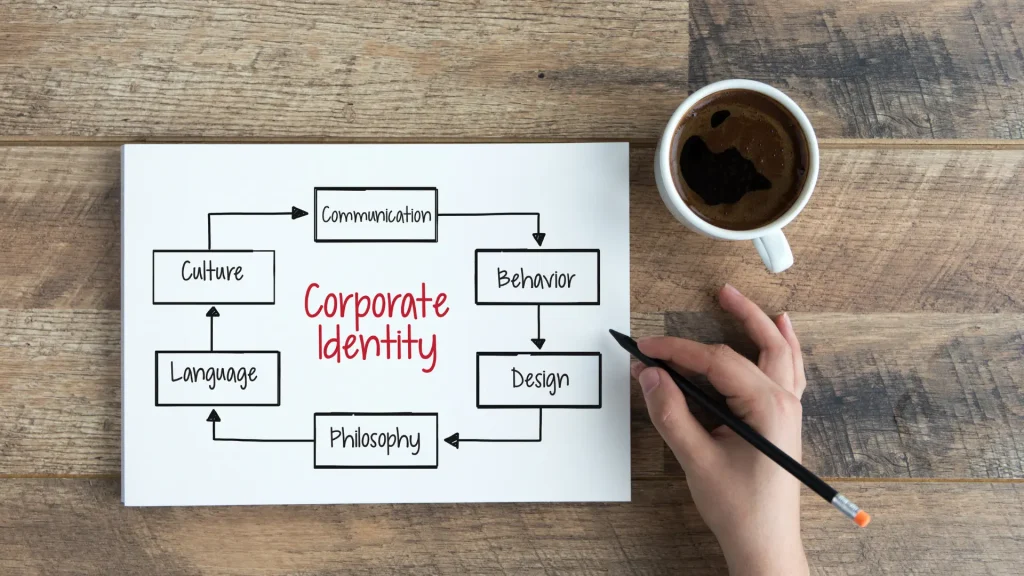

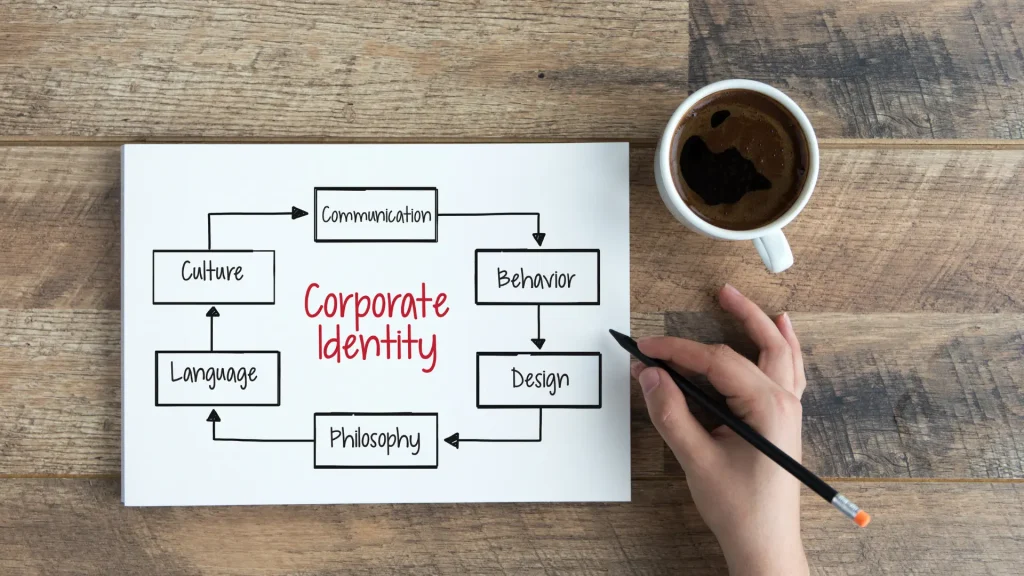

CI戦略とブランディングの関係性は?

ブランディングとともに取り上げられるものとして「CI戦略」があります。

自社のあるべき姿を従業員が共有し、その象徴としてロゴやシンボルマークを定めるといった活動です。

日本でも、1970年代から80年代にかけて、多くの企業で取り入れられました。

CI戦略の一環である、企業理念の策定や共有、ロゴやシンボルマークの制定は、ブランディングの活動の中にも含まれています。

それゆえ、CI戦略はブランディングにおいて重要な概念でもあるのです。

中小企業のブランディングで悩んだら?

手探りの状態からブランディングを始める中小企業は決して少なくありません。

それゆえ、ブランディング戦略についていろいろと悩むことも多いことでしょう。

そこで次は、中小企業のブランディングで悩んだときに役立つ3つのポイントをご紹介します。

ぜひ、ご参考になさってみてくださいね。

自社の技術にも目を向ける

もしも、自社の中で売りにできる技術があるのならば、その技術に目を向けてみてください。その手法として「技術ブランディング」というものがあります。

「技術ブランディング」とは、自社で販売している商品やサービスではなく、自社で持っている独自の技術をブランド化することです。

この記事でご紹介した「インテルインサイド」がまさしく技術ブランディングの例ですね。ほかにも分かりやすい例として、シャープの「プラズマクラスター」や日産の「e-POWER」などがあります。

技術ブランディングを行う際は、まず自社の技術について「他社とは何が違うのか」「他社と違うことによるメリットは何か」についてピックアップしましょう。

次に、その独自の技術に、名称やキャッチコピーをつけてブランディングを行います。

自社のホームページやSNSなどの媒体で、その名称やキャッチコピーとともに独自技術を紹介しましょう。

そうすることで、自社の技術に関して印象に残る情報発信が可能となりますよ。

ブランディングでおすすめの本を読む

自社のブランディングで悩んだら、ブランディングに関する本を読んで参考にするのも有効ですよ。

おすすめの本として、ドナルド・ミラー著の「ストーリーブランド戦略」(※1)をご紹介します。

映画「パイレーツ・オブ・カリビアン」の事例から「顧客の心をつかむブランディング」のあり方について解説した一冊です。

「ストーリー・ブランド・フレームワーク」の観点から、商品が長期的に売れるパターンについて論じています。

中小企業のブランディング戦略としても、大いに参考になることでしょう。

ぜひ、自社のブランディングにも取り入れてみてはいかがでしょうか?

(※1)ストーリーブランド戦略|小川忠洋

中小企業のブランディングを得意とする会社に相談する

自社の中だけでブランディングを進めようとすると、いろいろと壁にぶち当たることもあるでしょう。

そのような場合には、プロに相談するのもひとつの手です。

中小企業向けにブランディングサービスを行っている会社は数多くあります。

ブランディング会社は多数の実績を持っているので、自分達では気づかなかった新たな視点からのブランディングの提案が期待できますよ。

無料相談会を開いているところもありますので、活用してみるのもよいでしょう。

まとめ

ここまで成功事例や失敗事例とともに、中小企業がブランディングをする必要性や成功するためのコツ、ブランディングに悩んだ場合の対処法について述べてきました。

最後にこの記事の要点を簡単にまとめます。

- 中小企業がブランディングを行うことで「競合との差別化/信頼性の向上/社内での士気の向上」が図れる

- ブランディング戦略を成功に導くには、顧客の視点に立ってメリットを考え、商品価値や企業価値を高めることが必要

- プレミアム感の創出やターゲット絞り込んだ営業活動、広く情報発信するといった工夫によって、ブランディング戦略は成功につながる

- 従来の顧客やターゲット以外の顧客を無視した方策はブランディング戦略の失敗につながる

- ブランディング戦略のコツは、企業理念を軸に考え、独自の強みをみつけること

- ブランディングで悩んだ時には、自社の技術にも目を向けたり、ブランディング会社やブランディングに関する書物などで他の視点を持つことも大切

企業の大小関係なく、ブランドは時間をかけて育て上げるものです。ときには迷い、ときには失敗することもあるかもしれません。

そんなときこそ、この記事で紹介した成功事例や失敗事例を参考にして、ブランディングの改善に努めましょう。

ブランディング戦略にとって、自社の独自性や強みを活かすことはもちろん、顧客の立場に立って考えることもとても重要なことです。

ブランドとは、企業と顧客との「約束」でもあります。

ぜひ、このことを忘れずに、企業ブランディングに取り組んでみてくださいね。