インスタグラムのエンゲージメント率とは?上げる方法や計算式を解説

- インスタのエンゲージメント率とは?

- エンゲージメント率を上げる方法が知りたい!

- インスタ集客ではエンゲージメント率が重要なの?

インスタを投稿したとき、たくさんの「いいね!」やコメントをもらえたり、フォロワー数が増えたりすると、とても嬉しいですよね。

しかし、インスタにおいて単純なフォロワー数だけが評価の指標ではありません。

エンゲージメント率も、投稿の質を高めたり、フォロワーとの関係性を深めたりする上で、欠かせない指標です。

この記事では、インスタのエンゲージメント率について徹底解説しています。

エンゲージメント率を上げ、発見タブに表示されやすい投稿をしましょう。

【前提】エンゲージメント率の分析にはプロアカウントへの切替が必要

エンゲージメント率を知るためには、インスタの分析ツール「インサイト」の情報が必要です。

個人アカウントではインサイトを活用できないので、プロアカウントへの切り替えがまだの方は以下の手順に従って切り替えをおこないましょう。

ここではスマートフォンのアプリ上で切り替える手順を紹介します。

- プロフィール画面の右上の[≡]から[設定とプライバシー]をタップ

- プロフェッショナル向けの項目から[アカウントの種類とツール]を選択(※1)

- [プロアカウントに切り替える]をタップ後、4つのできることを確認

- カテゴリを選択する

- [クリエイター]または[ビジネス]を選択(クリエイターを選択した場合は7へ)

- 連絡先の登録と任意でFacebookとの連携をおこなう(※2)

- 「プロアカウントの設定」を完了させる

インスタをプロアカウントに切り替えれば、インサイトを確認して投稿を分析できるようになります。

またインスタ上で直接商品を販売したり、連絡先などの情報を追加できたりもしますよ。

ですがプロアカウントへの切り替えはアカウントの公開が前提で、これまでの投稿を非公開にできなくなるため、切り替える際は事前に情報の整理をしておきましょう。

ちなみにプロアカウントへの切り替えは無料で、後から個人アカウントに戻すこともできます。

(※1)一度プロアカウントから個人アカウントに戻している場合は[ビジネスツールと管理]を選択

(※2)ビジネスを選択した場合のみ

Instagram(インスタグラム)のエンゲージメント率とは?

エンゲージメント率とは、投稿に対してユーザーがどれくらい反応を示してくれたのか、その割合を表す指標です。

エンゲージとは、「いいね」「コメント」「シェア」「保存」など、投稿に対してユーザーが起こすアクションのことです。

そのエンゲージの総数を、エンゲージメントと言います。

エンゲージメント率はアクションを起こす割合であり、ユーザーの関心の度合いや、ユーザーとのつながりの深さを示していますよ。

つまりエンゲージメント率の高いアカウントほど、ユーザーに対する影響力が高いアカウントだと考えられるのです。

【見方】インスタのエンゲージメント率に必要な項目とは?

インスタをプロアカウントに切り替えたら、さっそくインサイトを確認して、エンゲージメント率を計算してみましょう。

インサイトとはインスタを分析するためのツールです。

ですがインサイトの中に、エンゲージメント率という項目はありません。

インサイトで確認できるのはエンゲージメント数のみで、エンゲージメント率を知るためにはこの数値を用いて自分で計算する必要があります。

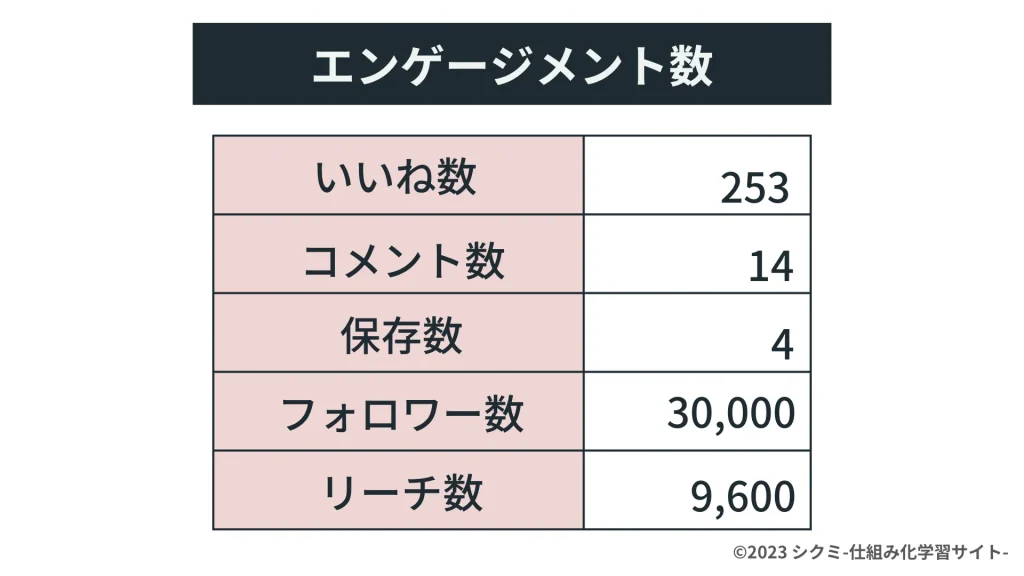

エンゲージメント率を求めるために必要な項目は、以下の通りです。

- エンゲージメント数

- インプレッション数

- リーチ数

- フォロワー数

インスタのプロフィール画面からメニューボタンをタップ、「インサイト」をタップして項目を確認しましょう。

インサイトではエンゲージメント数はもちろん、プロフィールへのアクセス数/フォロワーの増減/リーチ数など、インスタを分析するために必要なさまざまな数値を確認できます。

インスタのフォロワー数やインプレッション数についてはこちらの記事で詳しく紹介しています。

エンゲージメント率にもかかわりの深い項目になりますので、ぜひ読んでみてくださいね。

Instagramのエンゲージメント率の計算式

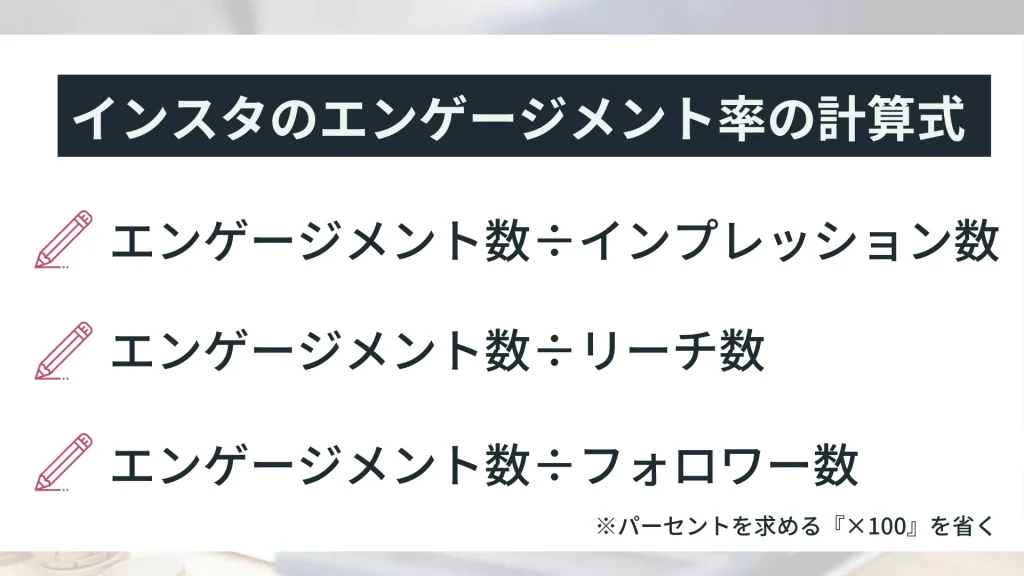

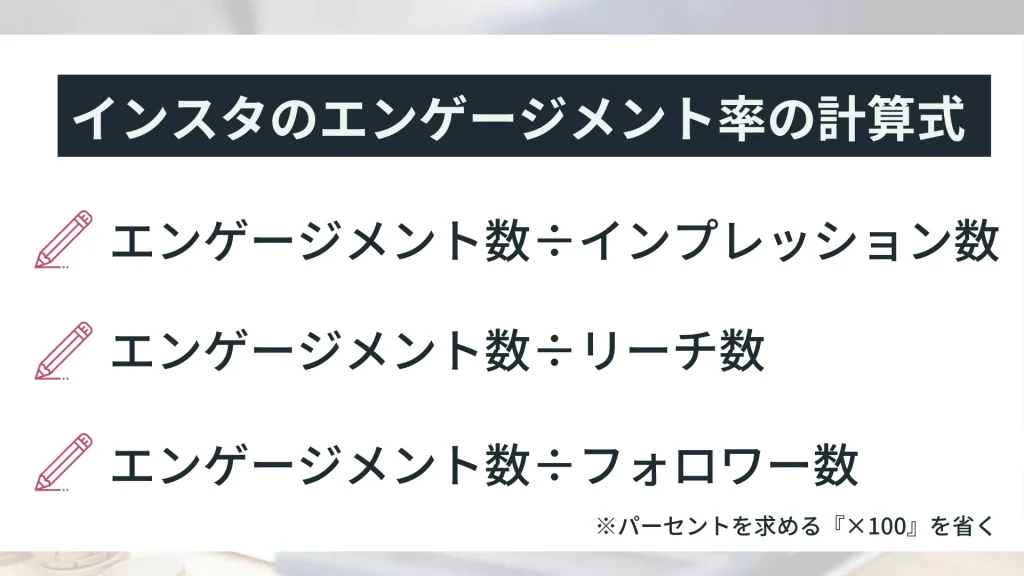

インスタではエンゲージメント率の公式を定義していませんが、一般的には以下の3通りの計算方法があります。

- エンゲージメント数÷インプレッション数

- エンゲージメント数÷リーチ数

- エンゲージメント数÷フォロワー数

母数はインプレッション数、リーチ数、フォロワー数、どれを用いても構いません。

ですが正しい分析をするためには、母数はいつも同じ項目を使用することが大切です。

エンゲージメント率は、同じ母数で定期的に計算し、アカウントの分析に役立てましょう。

ここでは2つ例をあげ、シーンにあった計算式を詳しく紹介していきます。

ケース①ユーザーの関心度を分析したいとき

エンゲージメント率を計算する際にアクティブでないフォロワーを除きたい場合は以下の式で計算しましょう。

- エンゲージメント数÷インプレッション数

- エンゲージメント数÷リーチ数

簡単に説明をすると、インプレッション数は投稿が見られた回数のことで、リーチ数は投稿を見た人の数を指しています。

どちらの数値もインサイトで確認できますよ。

インプレッション数/リーチ数での計算をおすすめする理由は、必ずしもすべてのアカウントがアクティブというわけではないからです。

なかにはすでに使われていないアカウントも混在しているため、フォロワー数での計算は正しい判断が難しくなります。

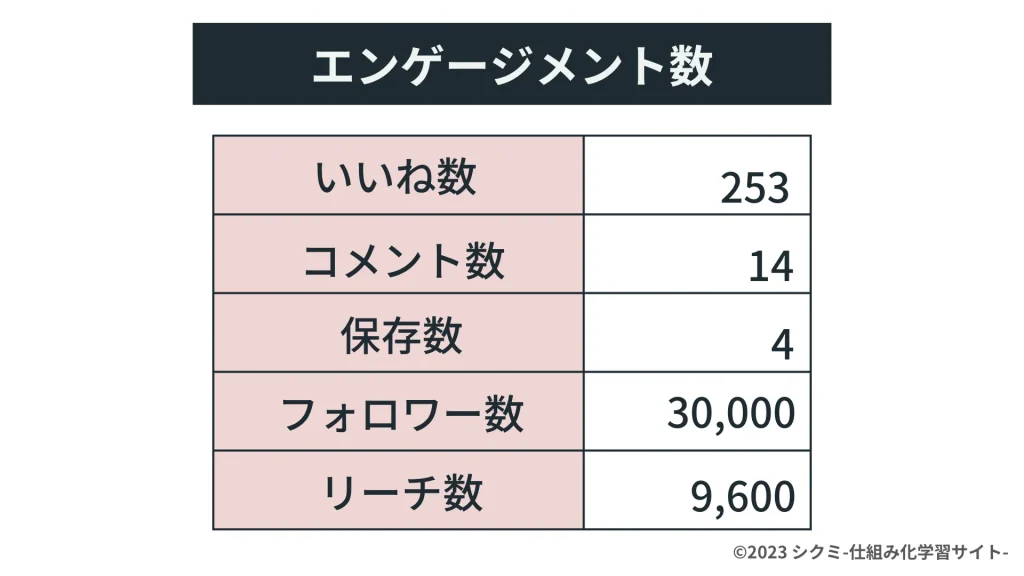

以下のA社の例で計算してみましょう。

A社のエンゲージメント率をフォロワー数で計算すると、(253+14+4)÷30,000×100=0.9%となります。

リーチ数でエンゲージメント率を計算すると、(253+14+4)÷9,600×100=2.82%となりますね。

このように同じ投稿でも、アクティブではないフォロワー数が多いとエンゲージメント率は低くなる傾向があるのです。

ユーザーの関心度を図るのであれば、インプレッション数/リーチ数で計算し、よりリアルな数字を出すことをおすすめします。

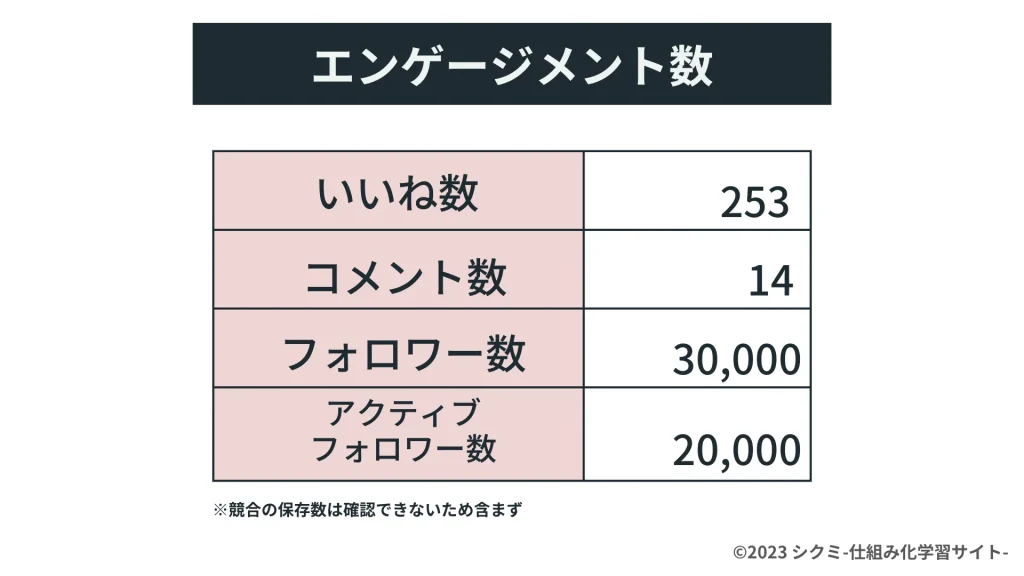

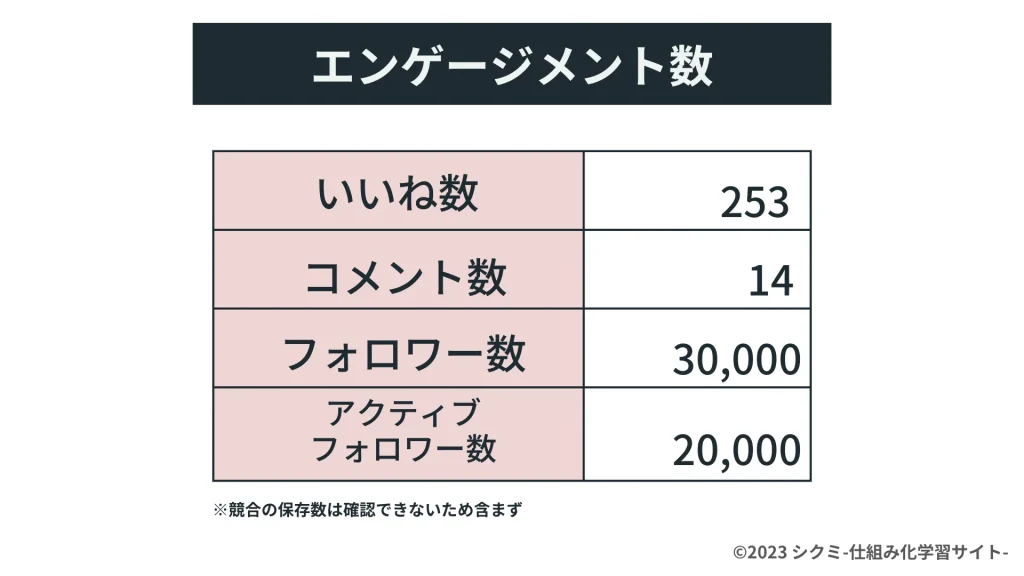

ケース②競合のアカウントを分析したいとき

競合アカウントの分析ではリーチ数などの確認ができないので、フォロワー数を計算に使うケースが多いです。

ただし先ほどもお伝えしたように、フォロワーのなかには使われていないアカウントや購入をしたアカウントが含まれている場合があるので注意してください。

例えば、上記のA社のエンゲージメント率を計算すると、(253+14)÷30,000×100=0.89%となりますね。

しかしアクティブなアカウントだけで計算すると、(253+14)÷20,000×100=1.33%となります。

競合アカウントの分析をする際、エンゲージメント率の目安としてフォロワー数での計算はできますが、必ずしも正しい数値ではないので注意しましょう。

競合アカウントをより正確に分析するなら、分析計の自動化ツールの検討をおすすめします。

インスタグラムでエンゲージメント率を上げる7つの方法

ここからは、インスタでエンゲージメント率を上げるための効果的な方法を紹介します。

エンゲージメント率を上げるためには、フォロワーや競合を分析して、細かい部分にもこだわることが重要です。

ターゲットにあわせた内容や時間に投稿を行うことで、よりフォロワーとの関係性を深め、エンゲージメント率を上げられますよ。

- 方法①ペルソナを設定して発信する

- 方法②投稿テーマを絞り込む

- 方法③投稿時間と頻度を分析する

- 方法④ストーリーズでフォロワーとコミュニケーションをとる

- 方法⑤滞在時間を延ばす工夫をする

- 方法⑥「いいね」キャンペーンをおこなう

- 方法⑦競合分析で改善ポイントを見つける

フォロワーを増やす方法についてはこちらの記事で詳しく紹介していますので、参考にしてくださいね。

方法①ペルソナを設定して発信する

インスタのエンゲージメント率を上げるためには、たった一人にあわせた情報を発信することが効果的です。

なぜならその人にとって必要で価値のある投稿ができれば、必然的にいいねやコメントが付きやすくなるからです。

そのためには、フォロワーを分析してペルソナを設定しましょう。

ペルソナとは、自分の投稿を見る読者像のことです。

年齢/性別/職業/趣味思考などを想定して、その人が必要としている情報を把握します。

そしてその一人に向けて発信できれば、結果的に多くの人に興味、関心を持ってもらうことができ、エンゲージメントも高まるでしょう。

インサイトからはフォロワーの属性や投稿別のインプレッションもわかるので、フォロワーのアクティブな時間を予測するのに役立ちますよ。

インスタでいいね数を増やす方法はこちらで紹介しています。

方法②投稿テーマを絞り込む

インスタのエンゲージメント率を高めるには、アカウントの専門性をハッシュタグでアピールしましょう。

万人受けする投稿よりも専門的な投稿の方が、フォロワーのツボをついた投稿ができますよね。

共感が深まり、保存される可能性も高まるでしょう。

インスタの投稿テーマを絞り込めば、ターゲットがリアクションしやすいハッシュタグを選定できますよ。

例えば料理に関するアカウントであれば、「スイーツ」「手作りダイエットご飯」などジャンルやこだわりで絞り込むのが効果的です。

ハッシュタグは「#おうちカフェ」「#スイーツ男子」など、フォロワーがリアクションしやすい言葉を分析し選定しましょう。

テーマを絞り、ターゲットがリアクションしやすいハッシュタグを使用することで、自分のアカウントを特定のフォロワー層に強くアピールできます。

インスタの保存数についてはこちらの記事で詳しく紹介していますので、あわせてご覧ください。

方法③投稿時間と頻度を分析する

ユーザーがいつどのようなタイミングで投稿を見ているのか、インプレッションが高い投稿の投稿時間を分析して、ユーザーに合わせた投稿をしましょう。

設定したペルソナから、フォロワーがあなたの投稿を見るであろう状況を想像することも大切です。

ユーザーの状況に合わせた投稿ができれば、投稿を見てくれる可能性や、投稿に対してリアクションをしてくれる確率を上げることができますよ。

実際に投稿したら、インサイトを確認して、再度フォロワーのリアクションを見てみましょう。

このように、PDCAサイクルを回すことによって、よりユーザーにとってベストなタイミングで投稿できるようになります。

また、投稿の頻度はアカウントのテーマやジャンルなどでもかわってきますが、2〜3日に1回がベストだと言われています。

投稿頻度が多すぎると人によってはうっとうしく感じることもあり、エンゲージメントが下がる理由にもなり得るからです。

反対に少なすぎると有益性の低いアカウントと判断され、発見タブに表示されにくくなるため新たなフォロワー獲得の機会を失います。

投稿の頻度についてもフォロワーやペルソナにあわせ、分析しながら最適な投稿頻度を見つけることが大切ですよ。

方法④ストーリーズでフォロワーとコミュニケーションをとる

ストーリーズは、フォロワーとコミュニケーションをとるのに最適なツールです。

ストーリーズはフィードやリールと異なり、コメントやいいねが投稿者にしか見えないため、ユーザーが気軽にアクションを起こすことができます。

例えばストーリーズで投稿をシェア(リポスト)したり、UGCを投稿したり、質問を募集して回答をストーリーズに投稿すれば、ユーザーを巻き込んだ投稿ができますよね。

このようにユーザーとのやり取りが活発化することは、エンゲージメント率を高めることにつながります。

方法⑤滞在時間を延ばす工夫をする

フィード投稿やストーリーの滞在時間を延ばすことも、エンゲージメント率を上げる1つの方法です。

滞在時間とエンゲージメント率は一見相関性がないように感じられますが、インスタのアルゴリズムは、滞在時間が長いと親密度が高いと判断すると言われています。

滞在時間が伸びエンゲージメント率が上がれば、タイムラインや発見タブに優先的に表示される可能性が高くなるでしょう。

フォロワーのタイムラインに優先的に表示されれば、投稿を見てもらう機会も増えます。

発見タブで拡散されればフォロワー獲得のチャンスにもなるため、投稿への滞在時間を増やす工夫を積極的に行ってください。

例えば、滞在時間を延ばすために、長い文章を載せるという方法があります。

読み応えのある投稿は、じっくり読んでもらえるので効果的です。

後でゆっくり読みたい人は投稿を保存してくれることもあるため、エンゲージメントも高まりますね。

ただインスタの魅力は文章よりも写真や動画といった視覚的な情報です。

長い文章を載せる場合は、文章の内容や見せ方を工夫するなど、読ませる工夫が大切ですよ。

方法⑥「いいね」キャンペーンをおこなう

「いいね」を条件にしたキャンペーンをおこなえば、エンゲージメント率を高めることができます。

例えば、「いいね!をするとプレゼントが当たる」というキャンペーンを打てば、プレゼントが欲しいユーザーが、応募のためにいいねをしてくれますよね。

投稿に対して多くの反応を得やすく、今すぐエンゲージメント率を高めたいという場合には有効な手段です。

ただし上がったエンゲージメント率を維持しつづけるためには、その後の運用まで戦略を立てて行うことが重要です。

キャンペーンの効果が一過性に終わらないためにも、フォロワーを分析してペルソナを設定し、ユーザーに合った投稿をすることが大切ですよ。

方法⑦競合分析で改善ポイントを見つける

アカウントが伸びている競合を分析すれば、自分のアカウントが伸び悩んでいる原因を分析することができます。

実際にインサイトを見て、自分のアカウントを分析するだけでは、何がよくて何が悪いのか、イメージしづらいですよね。

ですが競合を分析し、競合と自分のアカウントの何が違うかを知れば、自分のアカウントの改善ポイントが見えてくることがあります。

例えばハッシュタグの使い方やキャプションの書き方、キャンペーンのタイミングなど、定期的に競合のアカウントを分析することで、自分のアカウントの改善ポイントを探れますよ。

また競合の分析ができるアプリやツールは、無料お試し期間が設けられているものが多いです。

外部の分析ツールを使い効率よく競合を分析すれば、投稿内容を考えたり画像の編集に時間をあてたりすることができますよ。

競合アカウントの分析もできるインスタの自動化ツールについてもこちらの記事で詳しく紹介していますので、あわせてご覧ください。

インスタグラム集客でエンゲージメント率を上げる2つの理由

エンゲージメント率はインスタにおいて、あなたと他ユーザーのコミュニケーションの度合いが可視化できる大切な数値です。

では、インスタでエンゲージメント率を高める理由はどこにあるのでしょうか。

ここではインスタでエンゲージメント率を高める理由を2つ紹介します。

理由①フォロワー以外へアプローチできる

エンゲージメント率が上がると、投稿がフィード投稿や発見タブに表示されやすくなり、フォロワー以外の新たなユーザーへアプローチができます。

インスタのアルゴリズムは、インスタのミッション「大好きな人や大好きなことと、あなたを近づける」を体現するため、エンゲージメント率が高くユーザーとの親密度が高い投稿を、優先的に表示します。

なので、エンゲージメント率を上げることは、タイムラインや発見タブの上位に表示されることにつながるのです。

フィード投稿をフォロワーのタイムラインに表示されやすくなるためには「いいね」「シェア」「コメント」の数、発見タブの上位に表示されるためには「いいね」「保存」「コメント」の数それぞれ影響します。

投稿がフィード投稿や発見タブの上位に表示されれば、あなたの投稿がフォロワー以外のユーザーの目に留まる機会も増えますよね。

つまりエンゲージメント率を高めることで、新たなユーザーへアプローチをするチャンスをつかめるのです。

理由②細かなニーズを把握できる

投稿を繰り返し、エンゲージメント率を比較すれば、投稿に対してフォロワーやユーザーがどのくらい興味を持ったのかを細かく把握できます。

これは、フォロワー数では把握することの難しい数値です。

1つ1つの投稿に対して、「この投稿はエンゲージメント率が高く、この投稿は他よりも低かった」という結果がわかります。

ですから実際に投稿を分析してみると、「ユーザーニーズが高いと思っていた投稿の、エンゲージメント率が低かった」という結果も珍しくありません。

ですがこれは、今後投稿の内容を見直していくチャンスです。

どのような投稿に対してユーザーの関心が強いのかがわかれば、今後ユーザーを惹きつけるような投稿ができますよね。

エンゲージメント率の確認は、1度きりで終わることなく、繰り返し比較分析して、細かなニーズを把握することが大切ですよ。

目安はどれくらい?インスタのエンゲージメント率の平均は?

平均的なエンゲージメント率は、1.22%だと言われています。

ですが、業界によってもエンゲージメント率の平均は異なりますので、とりあえずは、1%を目標にするのがよいでしょう。

しかし、エンゲージメント率の向上だけでは効果的なインスタのアカウントの運用はできません。

いいねやコメントなどアクションをしてくれた人が、実際に店舗に来店したり、商品を購入してくれたりするかはフォロワーの質が関係するからです。

エンゲージメント率の向上だけでなく、フォロワー数やリーチ数、インプレッション数や保存数なども分析し、良質なフォロワーを獲得できるアカウントへ育てていくことが大切ですよ。

自社にあったエンゲージメント率や目標値を設定し、戦略的にインスタを活用しましょう。

まとめ

ここまでインスタのエンゲージメント率とは何なのか、エンゲージメント率を上げる方法や、集客においてエンゲージメント率が重要な理由をまとめてきました。

エンゲージメント率が、インスタの運営において重要な指標であることがわかりますね。

最後に簡単に、記事の内容についてまとめます。

- エンゲージメント率は、ユーザがどのくらい興味を持ったのかを知る重要な指標

- インサイトを利用するためには、プロアカウントへの切替が必要

- エンゲージメント率の求め方は「エンゲージメント数÷インプレッション数orリーチ数orフォロワー数」

- エンゲージメント率が上がれば、投稿が多くの人の目にふれる可能性が高くなる

- 相手の興味や状況に合わせた投稿をするためには、フォロワーや競合の分析が重要

エンゲージメント率を分析すれば、どのような投稿にユーザーやフォロワーの関心を持つのかがわかります。

そして関心度合の高い投稿をすれば、インスタのアルゴリズムによって新たなユーザーへのアプローチにもつながりますよ。